歯周病は、歯を失う主な原因であるだけでなく、悪化すると全身の健康にも悪影響を及ぼします。歯周病の進行状態や対策法など、歯周病が疑われる患者さんに伝えたいことをまとめました。

ポイント1歯周病を「自分ごと化」にすることから始めよう

歯周病は大人の病気と思われがちですが、10~14歳でも約4割以上※に歯肉炎の症状がみられます。歯周病の原因はプラーク(歯垢)であることを考えると、若い世代でも起こりうる疾患です。

歯周病を「自分ごと化」にしてもらうためには、患者さんに口腔内を鏡で観察してもらい、健康な歯肉と炎症がある歯肉を比較してもらうとよいでしょう。 ただしこの時期には、口腔内はきれいなのに歯肉に炎症が起こる「思春期性歯肉炎」があります。その場合は、ホルモンの影響で発生していることを伝え、より丁寧なブラッシングを継続して様子をみるように指導しましょう。

理解してもらうポイント

- 10~14歳でも約4割以上※に歯肉炎の症状がみられる

- 歯周病の原因はプラークなので、10代でも歯周病になる

- 思春期性歯肉炎は、口腔内がきれいでも発症することがある

※出典:厚生労働省 令和4年度歯科疾患実態調査

ポイント2生活習慣を振り返ろう

歯周病は生活習慣と関連が深い疾患です。ブラッシングや食事、ストレス状況など、患者さんの普段の生活状況をヒアリングし、対策を考えましょう。患者さんが実践しやすいように、ライフスタイルに沿った提案ができるといいですね。

歯周病予防のための対策

- 丁寧なブラッシングを心がける

歯周病予防の基本は、原因であるプラークをきちんと落とすことです。特に、プラークがつきやすい歯頸部を意識してみがいているかを確認し、歯ブラシの当て方を指導しましょう。 - 規則正しい食生活を意識する

不規則で偏った食事をしていると、体だけでなく歯や歯肉にも悪影響を及ぼします。プラークのもとになる糖分の多い食品の摂りすぎや、だらだら食べに注意して、栄養バランスのとれた規則正しい食生活を心がけるように指導しましょう。特に、タンパク質やカルシウム、鉄分、ビタミンA、ビタミンCなど、歯周組織の抵抗力をつける栄養分が含まれる食品をしっかり摂るように伝えましょう。

また、よく噛んで食べると唾液の分泌が促され、食物残渣や細菌を洗い流す働きにより、歯周病予防につながります。

- ストレスをためない

ストレスがたまると、食習慣が乱れたりブラッシング習慣が変わることがあります。また、ストレスが原因で体の抵抗力が弱まり、歯周病が悪化しやすくなることもあります。スポーツや音楽など趣味を楽しんだり、友達と遊んだり、上手にリフレッシュしてストレスをため過ぎないようにアドバイスしましょう。

「歯周病かな?」と思ったら、どうすればいいの?

まず、自分の進行状態をチェックしましょう

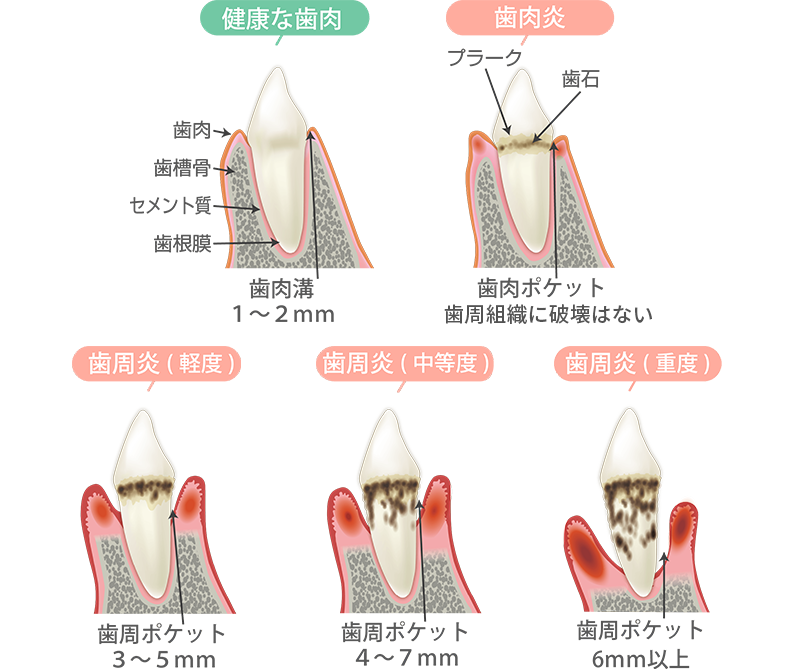

ひとくちに「歯周病」と言っても、歯肉炎から歯周炎まであります。

歯肉炎の時は歯肉に炎症が起きて腫れる程度ですが、進行して重度の歯周炎になると、歯を支える歯槽骨が破壊されて歯が動揺し、やがて歯を失います。

歯周病の症状がみられる患者さんには、歯周病がどのように悪化するのか、今の自分の症状は進行状態のどの段階なのかを理解してもらいましょう。

歯周病の進行

参考:沼部幸博(2000).『歯周病をなおそう』.砂書房

「数値」を用いて患者さんの理解を促進

患者さんに自分の進行状態を理解してもらうために「数値」を用いる方法もあります。定期健診で前回の数値と比較することで、患者さんがセルフケアの成果を実感することにも役立ちます。次回の目標値なども話し合い、改善を目指しましょう。

出血のある患者さん

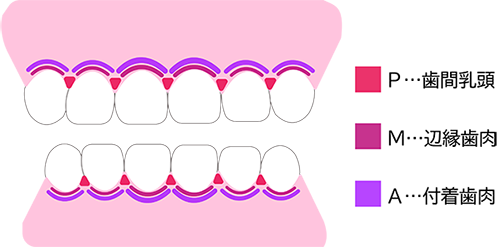

「PMA Index(PMA指数)」を用いて説明

上下顎前歯部の唇側歯肉を3部位に分け、各部位に炎症があれば1点、なければ0点。「PMA Index」の各値の合計を評価指数とします。最高値34点。

前歯部は患者さんも鏡で確認しやすいので、点数だけを伝えるのではなく、炎症がある場所も確認しましょう。

歯石・着色のある患者さん

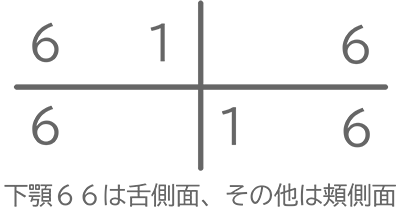

「OHI-S」を用いて説明

代表歯6歯のプラーク指数(DI-S)と歯石指数(CI-S)を取り、各部位で付着が認められたら1点とします。最高値6点。

歯石や色素沈着のつき方を見て、ブラッシングを工夫する点を指導します。デンタルフロスの追加使用などもすすめましょう。

プラーク付着のある患者さん

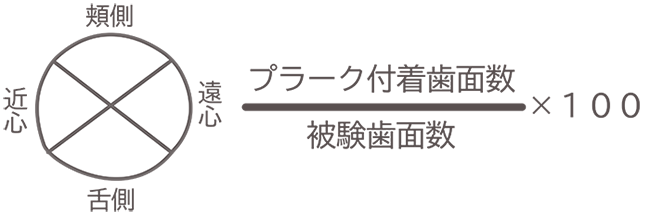

PCR(プラークコントロールレコード)を用いて説明

歯頸部のプラーク付着の有無を評価します。全歯対象で1歯4面に分けて指標化し、付着具合をパーセンテージで示します。

プラークを染め出すことにより、患者さんも付着箇所を可視化することができます。

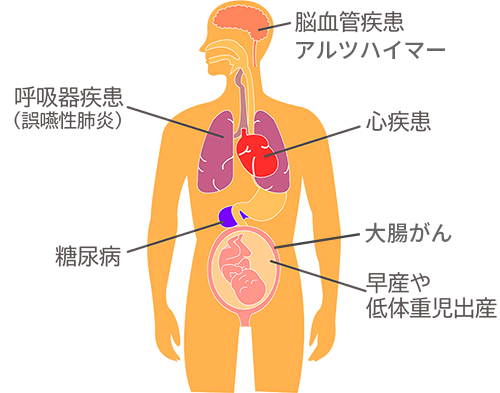

歯周病は全身疾患と関係があるって本当?

本当です。歯周病は早期に治療しましょう

歯周病やその原因である歯周病細菌が、心疾患や糖尿病、肺炎などの全身疾患と関係することがわかってきました。このことを患者さんにも説明し、全身の健康のためにも歯周病予防や早期の歯周治療が大切なことを伝え、行動変容を促しましょう。

歯周病は、早期対応が大切です。丁寧なブラッシングで原因であるプラークを除去することは、歯周病予防につながり、軽い歯肉炎なら症状を改善することもできます。患者さんとともに対策を考え、適切なブラッシング行動が実践できるようにサポートし、継続した歯科受診の必要性を伝えましょう。

監修:朝田 芳信

鶴見大学 歯学部歯学科 小児歯科学 教授

※監修者情報は公開時のものです。